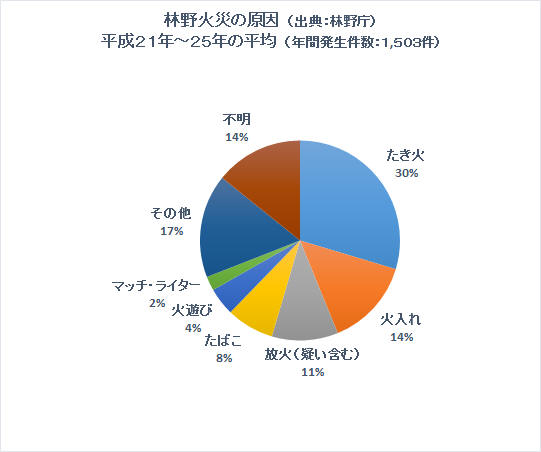

全国の林野火災の主要な原因は、「たき火」と「たばこ」です。(図1)

この図を基に、真の原因を探ってみます。

(図1)全国の林野火災出火原因(平成21~25年の年間平均)

データ:林野庁データよる

(1)上図で、「不明」年間14%は、本当は何が原因でしょうか

林野火災、危険月における火災発生原因は何か

危険月の「たき火」「タバコ」の徹底禁止で林野火災半減

【テーマ】

林野火災、森林火災、山林火災、山火事、野原の火事

真の原因に手を打つと、年間、500haを救える危険月に林野での「たき火」と「タバコ」を徹底禁止することが、林野火災阻止に大きく効果の上がることが分かってきました。

毎年焼失している林野、約1,000ヘクタールの内、500ヘクタールほどを火災から救うことが出来ます。

目次

|

1.原因を正しく捉えると、林野火災は防ぐことが出来る 2.火災注意喚起に当って、気象条件から解放されましょう 3.林野は「着火危険物集積地帯」である、と言う啓蒙が要る 4.危険月の火気厳禁以外に林野火災を防ぐ道は無い 5.どんな効果が出るのか・・・全国の林野火災半減 |

全国の林野火災の主要な原因は、「たき火」と「たばこ」です。(図1)

この図を基に、真の原因を探ってみます。(図1)全国の林野火災出火原因(平成21~25年の年間平均)

データ:林野庁データよる

(1)上図で、「不明」年間14%は、本当は何が原因でしょうか

「原因不明」とされるものが、年間14%で、第二位にランクされていますが、その大半が、タバコである可能性は捨て切れません。喫煙行為の場所を選ばない 安易さと、火災発生後に原因を特定しにくいと言う困難さがあるからです。

仮に、その「不明」の多くを「タバコ」に加えてやりますと、「たき火」と並んで22%程度となり、「たき火」と「タバコ」両者で、総出火原因の52%に達します。

●原因が「不明」とならない様な、日ごろの林野管理体制が必要です。

●次の火災を防ぐために、原因の徹底追求も必要です。

●また、原因の追及システムの開発も要ります。

(2)「危険月」の火災発生原因は何でしょうか

林野火災は危険月(全国的には3月と4月)に集中していますが、では、その「危険月」の季節(時期)に限っての主な火災原因は、いったい何でしょうか。

それは、「たき火」でしょうか、「タバコ」でしょうか、「火入れ」でしょうか。それが明確になって初めて、真の原因が分かったことになります。

(上図は、年間の平均的火災原因を表していて、危険月の特徴を表していません)「危険月」の出現する時期が、地域により異なることは上に述べましたが、そこに集中する原因の種類にもまた、地域差の出ることが考えられます。

●季節(時期)によりどんな「原因」が多いのか、地域的に調べる必要があります。

(3)焼損面積をならしめる原因は何でしょうか

上の図(図1)は、「原因」ごとの「発生件数」の比率を表したものです。では、原因ごとの「焼損面積」の比率を表すと、どのような結果が得られるのでしょうか。

焼損面積を大ならしめる「原因」と言うものが、特別に存在する可能性があります。たとえば、「たき火」と「タバコ」では、どちらが大火災に発展しやすいのでしょうか。火災の恐れを、多少とも心配しながら行っている「たき火」の場合と、そうでない「タバコ」の場合では、出火時の通報の遅れに差の出ることも想像できます。

●「原因の種類」と「焼損面積の大きさ」との関係について、地域ごとに調べる必要があります。

●また、「焼損面積」が大きくなる理由・原因が何か、についても科学的研究が要ります。(気象条件(実効湿度、落葉層の含水率など)のみではなく)

「原因の種類」「焼損面積の大きさ」を統計的に捉えるに当っては、一般的には、気象要因(実効湿度、落葉層の含水率、風速)の影響を配慮しなければなりませんが、時期を「危険月」の短い期間に限定しますと、その中では、防火上、気象条件が一定であるとみなすことが出来ます。

つまり、「危険月」に集中して焦点を当てると言うことは、市民への防火啓発活動において、気象要因の日々の変化に無関係に、その「危険月」全期間、統一的に(同一の施策で) 強力に行えると言うメリットがあります。

注)現在は、その日の気象条件で、市民への注意喚起の内容を変えていますが、「危険月」を限定しますと、常に、一番厳しい「禁止事項」を画一的に適用することが出来るようになります。

(1)林野に対する概念を切り替えましょう

「林野が緑に包まれる」と言う一つだけの概念は、捨て去るべきです。林野は、常に足元に枯葉など燃焼物の極めて多い「着火危険物集積地帯」ですから、「林野は火気危険」と言う認識が必要ですし、一般市民への啓蒙も要ります。

「林野は真っ赤な裏地付きの緑の布団」であることを忘れてはいけません。

(2)タバコは、「火気危険の林野」では許されません

長時間の飛行機旅でも、レストランでも、禁煙が常識となって、それが既に一般に受け入れられています。さらに歩道でも、禁煙が求められる時代となっています。

一方で、林野ではタバコが許されている、というのは、世間では、もはや理解されにくくなっているのではないでしょうか。山林への入り口に「歩行禁煙」の立て看板を良く見かけます。歩いているときだけはタバコを吸わないでください、と言う意味らしいのですが、いまだにこの程度の警告にとどまっているのは、タバコに寛容な日本の風土から来ているのでしょうか。

あるいは、ある程度の森林火災発生は仕方がない、という我々の油断なのでしょうか。(3)林野の真っ只中で「たき火」の管理が、素人に出来るのでしょか

たき火の火の粉が、どのように飛んで行くかは予測がつきません。

林野におけるたき火と言うものは、「足元、前後左右、頭上にも可燃物がある中での火気使用」と言う状況が生じています。

つまり、このようなことが許されるべきか、答えは既に出ているものと思われます。(1)基本的な考え方・・・危険月の防火重点実施

林野火災を防ぐには、その地域ごとに年間で最も危険な時期(危険月)を調べ、そこに、これまでに無い集中徹底した措置を講ずるべきです。

限られた短い期間に限って防火活動を行うことで、気象条件がほぼ同一とみなすことが出来ますので、乾燥度、風速などの一日ごとの変化に煩わされることが無くなり、その期間、統一的施策を実施できる、と言うメリットが出てきます。

(2)危険月の考え方・・・「焼損面積」の大きさで決める

危険月は、林野火災の「発生件数」の多さでは決めません。「焼損面積」の最も多い時期を選び、それを「危険月」とします。

「発生件数」の多い時期も問題ではありますが、林野火災防止の目的を「焼損面積」低減に絞ります。(3)危険月の火災防止対策実施方法

危険月は、林野では火気厳禁とすべきです。

「たき火」と「タバコ(不明も入れる)」(小計:52%)の禁止を徹底することで、効果の大きく出ることが予測されます。(4)危険月の火災防止対策実施方法

地域ごとの「危険月」の時期の把握と、その危険月における「主原因」を次の手順にて特定します。

その上で、危険月において、主原因を集中・徹底排除する活動を展開すべきです。

①手順1・・・「危険月」の把握

地域ごとに、過去の火災から、次の点を把握することが必要です。

地域ごとに把握すべきこと 調査すべき事項 ①「危険月」の出現時期

月別の火災発生件数と焼損面積の対年間比率

月別の1件当り焼損面積

②危険月における「焼損面積」の対年間比率

月別の焼損面積の、対年間比率

②手順2・・・危険月の「主原因」の特定

地域ごとに、過去の火災から、次の点を特定することが必要です。

原因について把握すべきこと 備考 ①「危険月」に最も多い火災原因

年間で最も多い火災原因ではなく、「危険月」に最も多い原因。

②「焼損面積」を大きくする「火災原因」

焼損面積の大きくしている原因を特定する。

③「不明」の真の原因の推定

「原因不明」を不明のままにしておかないで、原因を推定する

全国的には、林野火災の半減(約500ヘクタール)の効果を目標にすべきですが、相乗効果を考えますと、「更に半減、また半減」の効果が期待できます。

この短期間の危険月で顕著な効果をあげますと、広く一般への啓発になり、林野火災防止上、最も重要である林野での「年間を通した防火マナー」を育むことになり、相乗効果が期待できます。そうなったら、地球から「緑の感謝状」が間違いなく贈られてきます。

次回掲載予定記事

●林野火災の原因の捉え方

●焼損面積が大きくなる場合の理由

●林野火災防火マナーの育み方

●林野焼失阻止による地球温暖化防止への真の効果

このページのトップに戻る

「林野火災防止の新しいアイディア」を見る

「林野火災の年間焼損面積を減らすには」を見る

トップページに戻る